La Administración Central del Estado Paraguayo tuvo un déficit fiscal del 1,4% del PIB en el 2016, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto es bueno por varios motivos, entre ellos porque cumplir con la meta fiscal fortalece la credibilidad de la política fiscal.

Pero la palabra déficit tiene una

connotación negativa y varias personas podrían interpretar que es malo tener

otra vez déficit fiscal, y hasta podrían reclamar al Estado que equilibre sus

finanzas. Pero un déficit fiscal puede ser bueno, especialmente cuando el mismo puede impulsar el crecimiento y

desarrollo de una manera sostenible.

Un poco de

conceptos

Que el Estado realice más compras (gasto

público) en relación a sus ingresos (recaudación) puede ser positivo, puesto

que es una expansión de la economía, y con más compras del Estado habrá más

ventas de empresas, lo cual puede poner en acción un círculo virtuoso de

ventas, ingresos y empleos. Ahora, que un déficit fiscal pueda efectivamente expandir

la economía depende de varios factores, como la situación actual de la producción,

la credibilidad de la política fiscal, así como también del grado de integración

financiera, entre otros factores.

En general un déficit fiscal puede

ser expansivo cuando las empresas tienen cierta capacidad productiva ociosa o

como se dice a nivel macro: “la economía tiene holguras de capacidad”. En ese

caso las mayores compras del Estado impulsarán la economía, puesto que las

empresas utilizarán su capacidad ociosa, produciendo más, generando nuevos

ingresos y contratando más trabajadores. Si hubiera un aumento del gasto

público con la economía en su máxima capacidad de producción (pleno empleo),

entonces no habría efecto sobre el crecimiento real (volumen de producción)

sino solo sobre los precios.

Asimismo, un mayor gasto público solo

tendría efecto si se tiene una política fiscal que es creíble para todos.

Cuando la política fiscal goza de credibilidad, entonces todos asumen que lo

anunciado por el Estado es efectivo y en ese caso las empresas tomarán decisiones

de producción para satisfacer la mayor demanda del Estado.

Por otro lado, el mayor gasto público

podría reducir la inversión privada, lo que achicaría el efecto expansivo. Esto

podría ocurrir cuando el mayor gasto público requiere mayor financiamiento del

mercado interno, donde el Estado entra a competir por financiamiento limitado,

lo cual elevaría las tasas de interés y reduciría la inversión (efecto

expulsión). Esto no se daría en Paraguay, dado que la mayor parte de los gastos

de capital actualmente se realizan con dinero del crédito externo.

Asimismo, si la expansión fiscal se

va hacia bienes importados entonces el efecto expansivo sería reducido. En esa

misma línea, con una elevada integración financiera de la economía, la

expansión fiscal al elevar la tasa de interés podría también reducir la

cotización de moneda extranjera, lo que ocurría por el ingreso de capitales

hacia la economía. Esto podría encarecer los productos de exportación y abaratar

los importados, lo cual podría empeora la balanza comercial. Ahora si la

economía no es muy integrada financieramente —que es el caso del Paraguay—

entonces el mayor gasto público puede ser expansivo. Este mecanismo no ha

sido estudiado para el caso de la economía paraguaya, lo que puede ser un interesante

tema de investigación.

Ahora el efecto positivo para la

economía puede ser corto o duradero. En ese sentido es muy importante

determinar si el déficit fiscal, que es un desahorro público, es provocado por

más gastos corrientes o por más gastos de capital. Un déficit fiscal impulsado

por más gastos corrientes (más salarios y/o más transferencias) puede tener un

efecto positivo pero de muy corto plazo, no pudiendo sostenerse por mucho

tiempo. Esto puesto que el desahorro público reduce el ahorro nacional y

también la inversión privada a largo plazo, puesto que se tratan de gastos

rígidos que no pueden reducirse en el tiempo, restando grados de libertad a la

política fiscal.

El caso es muy distinto si el déficit

fiscal es impulsado por más gastos de capital o inversiones públicas, puesto

que al elevar la infraestructura —rutas, puentes, maquinaria— y por tanto el

stock de capital físico con que cuenta la economía para producir, se puede elevar

la producción de manera permanente. Esto puesto que el desahorro fiscal fue a

parar a más inversión y eso es lo que permite elevar de manera sostenida la

capacidad de producción, de crecimiento y los ingresos (también para el Estado).

Lo que está detrás es que el gasto en inversiones tiene un efecto multiplicador

más grande que los gastos corrientes, lo cual es el caso cuando la inversión

pública es destinada a proyectos rentables económica y socialmente.

Ahora, un economista liberal podría

acusarme de tener un enfoque keynesiano. Este economista podría decir que un

mayor gasto público es un shock que afecta negativamente el bienestar, puesto

que el Estado requerirá más recursos para pagar la deuda. Entonces, el

economista liberal presume que habrá más pronto que tarde una reforma

tributaria que cargará con más impuestos a las empresas y consumidores. Esto

supone que los consumidores no gastarán el ingreso adicional que recibirían, lo

cual no tiene mucho sentido en un mundo donde hay escases y la gente gasta la

mayor parte de sus ingresos (restricciones de liquidez). Este enfoque podría tener sentido en situaciones donde hay un Estado ya muy endeudado, lo que genera incertidumbre para los consumidores y empresarios. Este claramente no es el caso del Paraguay.

Mi percepción es que un déficit

fiscal es bueno cuando hay una política fiscal creíble, hay holguras de

capacidad, hay menor nivel de integración financiera, y cuando el déficit es

causado por más gasto de inversión pública. Esto es auto sostenible, porque el

déficit tiene efectos de corto y largo plazo, es decir su efecto expansivo

puede ser duradero, puesto que significa mayor gasto o demanda hoy y mayor

capacidad de crecimiento económico y generación de ingresos a futuro.

Resultado

estructural es la medida de déficit fiscal más precisa

Cuando el objetivo es analizar la situación

de las finanzas públicas es necesario entender bien cada uno de los indicadores

de resultado fiscal. Hay distintas medidas de resultado fiscal, que van desde

el resultado global convencional de ingresos totales menos gastos totales,

pasando por el resultado primario que sería el mismo resultado convencional

excluyendo el gasto en intereses, y el resultado fiscal estructural, que ajusta

ingresos y gastos por el efecto del ciclo económico.

Aunque el resultado global es el

indicador más simple, este presenta ciertos inconvenientes para el análisis,

puesto que es sensible a los cambios en el ciclo económico, medidas tomadas

tiempo atrás y operaciones extraordinarias, todo lo cual puede distorsionar el

análisis. Se pueden dar situaciones donde un menor crecimiento derive en un

mayor déficit global, lo cual no es necesariamente resultado de medidas

discrecionales de política fiscal. Asimismo, este indicador de resultado global

puede ser sensible a medidas tomadas en otras administraciones, cuando el

déficit global puede ser más grande por un mayor gasto en intereses de la deuda

pública originada en administraciones anteriores o cuando la tasa de interés

varía por factores externos a la economía. O podrían darse ingresos

excepcionales por la venta de una empresa pública por ejemplo, lo cual también

distorsiona la interpretación del resultado fiscal global.

La medida de resultado primario

permite corregir solo el último inconveniente de la medida de resultado global,

pero es la medida de resultado estructural la que permite corregir todos los

inconvenientes mencionados antes. El resultado estructural es la diferencia

entre los ingresos estructurales de largo plazo y los gastos estructurales.

Estos ingresos y gastos estructurales descuentan el efecto del ciclo económico,

lo cual refleja el resultado fiscal en condiciones de crecimiento económico

normal o de tendencia. La medida del resultado fiscal estructural brinda una

mejor aproximación a la verdadera situación subyacente de las finanzas públicas y tener así una mejor interpretación.

Para el cálculo del resultado

estructural en el caso de Paraguay no hay ajustes por el lado del gasto

público, dado que no existen partidas del gasto que obedezcan al ciclo

económico, como los seguros de desempleo, pero si hay ajuste por el lado de los

ingresos dada la sensibilidad de los ingresos tributarios al ciclo económico. Entonces, solamente se calculan los ingresos estructurales o cíclicamente ajustados, que serían los ingresos fiscales en condiciones normales, cuando la economía crece a su ritmo normal o de tendencia.

Finanzas Públicas

en 2016

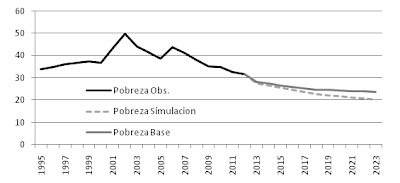

El ejercicio fiscal 2016 ha sido uno

de los mejores en la historia de las finanzas públicas del Paraguay. Se tuvo un déficit fiscal

del 1,4% del PIB, cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y un déficit

estructural que se habría reducido al 0,8% del PIB. También se tuvo por primera vez después de mucho tiempo una caída real del gasto

en salarios del 0,8% del PIB. Esto implica que el Estado ha podido generar un ahorro operativo en

su gasto de funcionamiento y que todo el déficit fiscal se debe a los gastos de

capital o inversiones.

Medidas de Resultado Fiscal de la Adm. Central (En % del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología propuesta en

el Informe de las Finanzas Públicas de la República del Paraguay, del Proyecto

de Presupuesto General de la Nación 2017.

Ahora, es cierto que este déficit

fiscal del 2016 —tanto el global como estructural— es menor al déficit del

2015, lo cual significaría que el impulso fiscal a la economía sería menor. En

rigor, este impulso fiscal tiene relación con el cambio del resultado fiscal

estructural.

Algunas lecturas se pueden extraer de

las mediciones de resultado fiscal del 2016. Aunque el crecimiento económico —4%— estuvo más o menos en línea con la tendencia o potencial en el 2016, los ingresos

fiscales efectivos crecieron por debajo de los estructurales, lo cual explica la

diferencia entre el resultado global y el estructural. El menor crecimiento de

los ingresos efectivos en relación al estructural puede tener relación con el

proceso de ajuste en un contexto de menor crecimiento, donde el ingreso

estructural se va ajustando de una manera más lenta, dado que se trata de un

ingreso ligado al producto interno bruto de tendencia. Mientras que la

reducción de la carga del gasto rígido en salarios ayudó a mejorar ambas

medidas de resultado fiscal.

Ingreso, Gasto y Resultado de la Adm. Central (En % del PIB)

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Situación

Financiera de la Adm. Central.

Uno podría preguntarse si la política

fiscal es la correcta en el contexto económico actual y ahí la respuesta parece

orientarse a que el ajuste o reducción del gasto parece no ser necesario, dado

que si la economía crece a su ritmo potencial, entonces una política fiscal

neutral pareciera ser la más apropiada. Pero, desde la perspectiva de política,

considerando la obligación de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y la

necesidad de generar espacio fiscal para la inversión pública, entonces el

ajuste o reducción de la carga del gasto corriente era la respuesta de política

correcta. Esto permite fortalecer la credibilidad de la política fiscal, pero quizás

a costa de un menor impulso fiscal hacia la economía.

Sin embargo, es interesante ver que el

gasto público excluido las inversiones tuvo una caída real de 0,6%, mientras

que la inversión creció en términos reales más del 16,5%. Por lo tanto, mejoró

la estructura del gasto público, con más inversiones y menos gastos salariales.

Y por lo visto antes, este déficit fiscal podría tener un efecto duradero dado

que obedece a mayores gastos de inversión y la inversión tiene un efecto

multiplicador mucho mayor que los gastos corrientes.

Finalmente, desde la perspectiva de todo lo anterior se puede decir que tenemos un déficit fiscal bueno, que puede contribuir

positivamente a corto y mediano plazo a la expansión de la economía, y que es

claramente sostenible a juzgar por la mejora del resultado estructural.